2010年05月14日

2009年10月11日

2009年10月07日

2009年10月07日

演出家 平田大一

審査員を務める「沖縄文学賞 戯曲・シナリオ部門」の入賞作品として「与那良満太作/那覇センセイション」を決めたとき、素朴な思いとして「受賞しても、舞台化されないなら、台本としては未完成なのではないか?」と、思った。

幸い、芸術監督として『那覇市』に席を置き、また元気な那覇の子ども達とワークショップに取り組んでいたこともあり、思い切って舞台化してみてはどうだろうと、与那良氏に打診、快諾戴き、平成18年11月に初演。そして今回5回目の上演が実現した。

折りしも、教科書検定問題が新聞紙上に連日取り上げられる中、ガマのシーンに「僕たち」からのメッセージも入れ込みたいという想いも実現し、脚本家の与那良氏に新たな場面を書き足してもらった。

場面が増えたことにより、新たな衣装作りに励む、お母さん達。

そして、音楽監督「仲里朋大」による、オリジナル曲「那覇センセイション」「平和への誓い」も完成。作品としても、更に厚みを増した。

多くの係わりの中で、舞台が創られていく。

それは、「平和」の連帯を編み出していく作業と同じことだと、思った。

那覇市芸術監督/総合演出 平田大一

*平成19年10月公演時のパンフレットより 上演回数など一部変更

*平成19年10月公演時のパンフレットより 上演回数など一部変更

【プロフィール】

1968年 沖縄県竹富町小浜島生まれ。進学先の東京で自作の詩を朗読する舞台活動を開始。卒業後は実家の民宿を拠点に「キビ刈り援農塾」を運営しつつアーティストへの楽曲・詩の提供、地域と文化に根ざした幅広い活動を行う。その後、地域の子供達が演じる『現代版組踊』というスタイルを確立し、県内外で演出を手掛ける。きむたかホール館長を経て2006年那覇市芸術監督に就任。舞台の海外公演を成功させ国際的なイベントの総合演出に抜擢されるなど、ダイナミックに活動中。

【代表作】

現代版組踊 肝高の阿麻和利

現代版組踊 オヤケアカハチ

現代版組踊 翔べ!尚巴志 など

【おもな総合演出】

韓日交流大祝祭2008 日本チーム

G8科学技術大臣 歓迎レセプション 祝賀アトラクション

北米沖縄県人会100周年記念公演「King Shohashi」 など

2009年10月07日

脚本家 与那良満太

那覇センセイションの脚本は「第一回おきなわ文学賞」戯曲部門で入選した与那良満太さんの作品です。脚本だけでなく、舞台演出や演技指導にも関わってくださっている満太さんにお聞きしました。

●この「那覇センセイション」の脚本で、最も伝えたかったことは何ですか?

いろんな事をよく考えるようになれば

それが戦争の抑止力になるんじゃないかと思うんです。

一番伝えたいことは、この舞台のために書いたオリジナルソング「那覇センセイション」の歌詞の冒頭にもありますが、「教えるってなんだろう 教わるってなんだろう」ということです。

モチーフとして戦争の話が出てきますが、本当に伝えたいことは「教えること」や「愛すること」、「生きること」を、『みんなでよく考えようよ』ということ。いろんな事を、よく考えるようになれば、例えばそれが戦争の抑止力になるんじゃないかと思うんです。

●「那覇センセイション」は実際にあった話ということですが…

高校生たちに先生方が演技の指導。本当にあった話です。

那覇市教育委員会の主催で幼稚園から校長を含めた先生たちが、戦争をテーマにした詩の朗読劇をしているのを、実際に見たことがあります。その演技指導には演出家の平田大一さんが関わっていて、そのサポートとして現代版組踊『肝高の阿麻和利』に出演している高校生メンバーを連れて行っていたのです。実際にはニートでも不登校でもありませんが、高校生たちに先生方が教わるということは本当にあった話です。

もちろんタイムスリップや朗読劇の内容などは、舞台用に創作してつけ加えてあります。

●那覇市青少年舞台プログラムが演じることになったのは、なぜ?

子供たちの『やる気』が、大人を後押しして実現した舞台。

那覇市文化振興課から『那覇平和芸術祭』で平和をテーマにした子供たちの舞台をやってみませんか?と声をかけられた平田大一さん。メンバーたちに、那覇センセイションの戯曲を見せて、この朗読劇のところだけやってみようかと相談したそうです。

ところがメンバーたちは「なんで?ここだけじゃなくて全部やろうよ」と言ったとか。それが平和芸術祭の2週間前のことです。子供たちの『やる気』に後押しされるように、サポートスタッフが集まり、猛練習を重ねて、無事、パレット市民劇場で初演を飾ることができました。

それが好評で3ヵ月後には那覇市民会館大ホールで再演。今回が5回目の公演になります。

子供たちの成長が楽しみです。

*平成19年10月公演時のパンフレットから抜粋 公演回数など一部修正

2009年10月05日

登場人物

■「那覇平和文化祭」で詩の朗読をすることになった那覇市内の若い先生たち

■劇団では「成長株」で夢は世界のスーパースター!の不登校の子どもたち

■不発弾でケガをした教頭先生と、そのとりまきの学年主任の先生たち

ガマの中では、日本兵として登場。部下には有無を言わさない縦型社会が象徴的に描かれています。

■大阪から修学旅行で沖縄にやってきてタクシーで観光する学生たち

■タクシー運転手の金城健一さん(64歳)とお母さんのカマドさん(84歳)

■朗読劇「一本のサトウキビ」を演じる那覇市内の若い先生たち

■風太郎たちの仲間。ダンスや音楽に情熱を注ぐニートルズのメンバーたち

illustration:Moe Haemori(那覇市青少年舞台プログラム)

■劇団では「成長株」で夢は世界のスーパースター!の不登校の子どもたち

■不発弾でケガをした教頭先生と、そのとりまきの学年主任の先生たち

ガマの中では、日本兵として登場。部下には有無を言わさない縦型社会が象徴的に描かれています。

■大阪から修学旅行で沖縄にやってきてタクシーで観光する学生たち

■タクシー運転手の金城健一さん(64歳)とお母さんのカマドさん(84歳)

■朗読劇「一本のサトウキビ」を演じる那覇市内の若い先生たち

■風太郎たちの仲間。ダンスや音楽に情熱を注ぐニートルズのメンバーたち

illustration:Moe Haemori(那覇市青少年舞台プログラム)

2009年10月04日

ストーリー

戦争の詩の朗読を練習しているのは、『那覇平和芸術祭』に出演することになった那覇市内の先生たち。

けれども戦争を知らないうえに、演劇や舞台の経験もない先生たちは、まったく自信がない。

そこに、「スペシャリスト派遣事業」で有名な舞台演出家が演技指導しに来てくれることになり、先生たちも、やる気が出てきた。

ところが指導に現れたのは、有名演出家の推薦する成長株の若者たち。

なんと彼らは不登校の高校生。教育も受けず就職もしない。

いわゆる「ニート」たちだった。

ニートから演技指導されることに、不安をあらわにする先生たちと、そんな先生たちの態度におびえたり、イラッとしたりするニートたち。

それでも、どうにか折り合いをつけ、一緒に舞台を作ることになった。先生とニートたちは、自分たちに足りない「心のひらめき」を探すために、ガマを訪れる。

そこで起こった、とんでもない出来事のおかげで、戦争の悲惨さや命の尊さを肌で感じることに…。

「心のひらめき」を見つけた先生たちは、ニートたちから演技指導を受け朗読劇の稽古を続ける。

ところが、先生たちがニートから演技指導を受けていることが新聞に掲載され、PTAから批判が相次ぎ、校長先生が激怒。大問題になってしまう。

舞台が終わったら、学校を辞めなければいけないことになって…。

そして舞台の本番当日。

『那覇平和芸術祭』の幕が上がる。

2009年10月03日

2009年10月03日

「現代版組踊」とは

「組踊」は 立ち方・地謡・舞踊で構成される沖縄の伝統的古典芸能で、国の重要文化財にも指定されています。

それを南島詩人・平田大一氏の演出で現代風にアレンジしたものが「現代版組踊」です。

演劇・バンド・ダンスという構成で伝統芸能をクールに表現。演じるのは、主に子供たちです。

自らの暮らす地域の歴史や人物をテーマに据え、現代と過去を行きかう展開を取り入れることで、若い世代にも受け入れられやすく、地域への愛着心や誇りを育んでいます。

また、参加する子どもたちが世代交代を経て継承していくことで、役割意識やリーダーシップを身に着けていくという側面も持ち合わせています。

■おもな作品

現代版組踊「肝高の阿麻和利」

現代版組踊「肝高の阿麻和利」沖縄県うるま市の中高生たちが出演。毎年、世代交代を繰り返しながら成長を続け「奇跡の舞台」と呼ばれ、注目された。

2008年には10周年記念のハワイ公演も成功。

世界遺産でもある勝連城跡での公演や東京公演では、雅楽奏者・東儀秀樹氏との共演も話題になり、その勢いはまだまだ止まらない。

現代版組踊

現代版組踊「オヤケアカハチ~太陽の乱~」

1500年頃、石垣島の大浜部落をおさめていたオヤケアカハチという豪族を題材にした舞台。熱演するのは、八重山の小中高生たち。石垣島を中心に与那国島、竹富島からも集まってくる。八重山に伝わる伝統舞踊や棒術なども特別参加することで、より郷土色豊かな舞台になるのが特色だ。2009年8月には、東京公演も実現した。

現代版組踊「翔べ!尚巴志」

現代版組踊「翔べ!尚巴志」沖縄全域を対象として、オーディションで出演者を選出。華やかな衣装での演舞や勇ましい戦いのシーンなど見どころ満載。2009年8月には、海を渡り、アメリカ・LAにて、北米沖縄県人会100周年記念公演・現代版組踊絵巻「King Sho Hashi~Dynamic Ryukyu~」を公演。会場を埋め尽くす1,400名のお客様の歓声、拍手に包まれ、大成功で幕を閉じました。

現代版組踊「燃ゆる首里城」

現代版組踊「燃ゆる首里城」「那覇センセイション」と同様、那覇市内の小中高生による「那覇市青少年舞台プログラム」が演じる舞台。

尚真王の時代を舞台に、羽衣伝説や冊封使歓待の史実などが盛り込まれた歴史ファンタジー。

2007年に初演。2008年には昼夜の2回公演を成功させた。3回目となる今年度も公演が予定されている。乞うご期待!

2009年10月03日

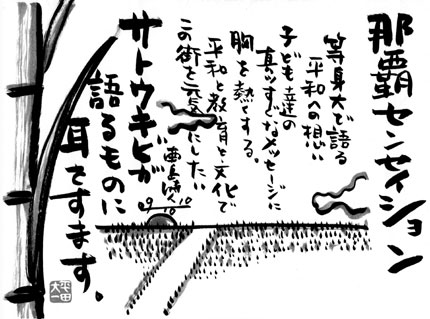

「那覇センセイション」とは

現代版組踊『那覇センセイション』は、若い先生たちが戦争と平和を語り継ぐ物語です。

その中に、ニートたちから指導を受ける立場になった先生たちの戸惑いが描かれています。

実は平成15年から2年にわたり実際に行われた、那覇市教育委員会の『スペシャリスト派遣事業』の成果発表舞台『なは・せんせいしょん』がモデルになっています。

これは子どもたちを指導する立場の大人(教職員、PTA関係者など)が「スペシャリスト」から教えられる立場を経験することで、指導および支援の方法の工夫改善を図り、子どもたちに感動を与えられる大人になることを目的として実施されました。

この事業にスペシャリストとして派遣されていた平田大一氏が自身の代理として送り込んだ指導者が、こともあろうに高校生。

当時『肝高の阿麻和利』に出演していたメンバーでした。

県都・那覇の先生たち大人の前に現れた勝連の高校生。

教える立場のほうが教えられる・・・ことに戸惑う大人と、自分たちを認めさせようとする高校生たち。

その現場を間近で目撃し、感動した与那良満太氏が書き下ろした脚本が『那覇センセイション』なのです。

この脚本は第一回おきなわ文学賞脚本部門に入選しました。

もちろん『那覇センセイション』のガマで起こるとんでもない出来事や、先生たちが演じる詩の朗読劇『一本のさとうきび』。

指導に来る高校生たちが不登校やニートという設定などは、満太さんオジリナルの創作です。

観る人を退屈させない展開のなかに、戦争の悲惨さはもちろん、それを伝える若い教師たちの不安や、学校現場の抱える問題、子どもたちのやる気を育てるヒントなど、たくさんの要素がちりばめられています。

教育関係者、子どもをもつ親、小中高生、戦争経験者…すべての人に是非!観ていただきたい舞台です。